La gestion des sols en bois historiques : une affaire de spécialistes

La valeur des sols anciens est souvent sous-estimée, en partie parce qu'au vu des dommages anciens ou des réparations passées, on décide généralement rapidement de les remplacer. Néanmoins, la préservation maximale du matériau existant devrait être l'optique de base, à moins que cela ne soit réellement impossible pour des raisons techniques, physiques ou patrimoniales.

Types de sols

Un "sol en bois" est un terme général assez vague. En effet, on retrouve de nombreux types de sols dans les bâtiments historiques :

- Planchers : il s'agit de la forme la plus ancienne et consiste généralement en de larges planches massives, clouées directement sur les poutres. Les planches peuvent avoir des formes droites ou irrégulières, les types de joints comprennent les joints à plat joint, les joints à mi-bois, les rainures et languettes et les systèmes à fausse languette.

- Planchers à lames ou pont de bateau : planches étroites et longues posées en parallèle. Lorsqu'elles sont posées perpendiculairement en leur extrémité, on obtient un motif à bâtons rompus, et avec les extrémités biseautées l'une contre l'autre, un motif en pointe de Hongrie.

- Parquet : il a fait son apparition au 15e siècle en tant que revêtement de sol décoratif, généralement sur un plancher caché sous-jacent ou en panneaux, à l'origine uniquement pour les pièces nobles. Les motifs et les essences de bois ont évolué vers de véritables œuvres d'art (marqueterie, intarsia, etc.), parfois avec d'autres matériaux tels que l'ivoire ou l'étain.

- Parquet à panneaux (Versailles, Chantilly, mosaïque) : il s'agit de panneaux (40 à 100 cm) composés de petites lamelles aux motifs variés, maintenues par des rainures et languettes ou des fausses languettes. Les formes les plus connues sont le motif tressé, la mosaïque géométrique et le trompe-l'œil.

- Blocs de bout ("endgrain") : blocs courts dont l'extrémité est tournée vers le haut, souvent utilisés dans des situations utilitaires et lourdement chargées ou comme dallage extérieur. L'avantage est que ces sols sont insonorisés et ignifugés.

- Parquet mosaïque et parquet contrecollé : fines lames de parquet, souvent utilisées comme rénovation sur des sols usés. Le parquet contrecollé se compose d'une couche de placage sur un support en MDF, en contreplaqué ou en aggloméré.

Essences de bois

Aujourd'hui, nous nous approvisionnons en bois dans le monde entier ; par le passé, cette provenance était déterminée au niveau régional. Traditionnellement, le chêne était choisi pour sa dureté et sa durabilité, mais on utilisait aussi le châtaignier, l'orme/chêne, l'érable, le charme, le noyer et le cerisier. Dans les parquets du 18e siècle, on a ajouté des essences décoratives "des Indes orientales et occidentales" telles que l'acajou, l'ébène, le palissandre, le bois de satin, le padouk, le wengé, le bubinga, etc. Outre la couleur, les principaux critères étaient la dureté, la résistance au pollen/à la contamination, la brillance naturelle et la stabilité.

Fixation et finition

Historiquement, les planches étaient d'abord posées sans profilage ("joint à plat"), parfois à l'aide de chevilles en bois ou de broches en fer. Pour améliorer l'assemblage, l'acoustique et l'isolation, on a ensuite opté pour un assemblage à mi-bois (cloué à l'aveugle) et des rainures et languettes. Le parquet était à l'origine collé avec des colles animales, plus tard avec du goudron/bitume, et encore plus tard avec des sous-couches métalliques. À l'origine, les sols étaient égalisés par rabotage ou grattage manuel, mais à partir du 19e siècle, on a également eu recours au ponçage à la machine. Pour colorer le sol, les installateurs ont d'abord eu recours à des moyens traditionnels tels que le sulfate de fer, les teintures, la campêche, la chicorée, le bistre de noix. Plus tard, on a développé des colorants à base d'aniline et de goudron.

Protection

Les couches de protection ne sont apparues que tardivement. Les sols les plus anciens restaient souvent sans finition ou n'étaient nettoyés qu'à l'eau et au sable (ce qui donnait une patine argentée). Cela a changé à partir du 19e siècle, lorsque les sols ont été progressivement construits à partir d'une base résistante à l'eau et d'une couche de protection esthétique telle que la cire (cire d'abeille, cire de carnauba) qui pouvait être polie jusqu'à un haut degré de brillance, mais qui, historiquement, rendait généralement le sol de plus en plus terne. Une autre méthode consistait à huiler le sol avec de l'huile de lin, ce qui entraînait un long processus de séchage, mais augmentait également le risque de jaunissement et de formation d'une pellicule grasse. Les autres huiles étaient moins courantes sous notre climat. Le vernis et la laque ont également fait leur apparition à partir du 19e siècle, principalement sur les parquets, parfois recouverts d'une couche de finition en cire. Enfin, la peinture est utilisée pour imiter la pierre naturelle ou la marqueterie sur les parquets en utilisant la technique du jaspé (technique de mouchetage d'un sol ou d'un mur), du tamponnage et du pochoir.

Causes et formes de dégâts

Aujourd'hui, dans les projets de rénovation et de restauration, nous sommes confrontés à des cas de dommages qui peuvent avoir différentes causes (parfois combinées) :

- Mécaniques : usure due à la marche, rayures dues au traînage, charges ponctuelles (talons, pieds de meubles), taches ternes sur les sols cirés, dommages dus à un ponçage mal exécuté ou à un soulèvement/pose incorrect des planches, bords cassés, éléments détachés, ...

- Chimiques et physiques : taches noires de tannate de fer au contact du métal et de l'humidité sur le bois tannique (chêne) ; taches dues aux pots de fleurs, au métal, à la nourriture, au chewing-gum, ... les salissures tenaces peuvent également être physiques en raison d'un mauvais séchage des anciens revêtements de protection.

- Encrassement : la différence entre patine et véritable encrassement est subtile. Les réparations anciennes stables peuvent être considérées comme faisant partie de l'histoire, mais les matériaux instables (mastic de silicone, enduits de rebouchage) entraînent de nouveaux dommages.

- Humidité : les problèmes de physique du bâtiment entraînent des remontées d'humidité, des fuites, de la condensation et une mauvaise ventilation. Cela entraîne le gonflement, l'écaillage, le détachement d'éléments, la rouille des métaux et des attaques biologiques (> 20 % d'humidité). L'humidité attire également des insectes tels que la vrillette du bois, le capricorne du bois et le ptilinus tacheté. Les champignons, quant à eux, se développent sur les bords et en cas de ventilation insuffisante. Dans le pire des cas, cela entraîne la destruction des parois cellulaires et le sol est totalement perdu.

- Humidité atmosphérique : les fluctuations sont catastrophiques, surtout si les éléments sont solidement fixés. Une humidité trop élevée (> 70 %) entraîne souvent moisissures, gonflement organique et défaillance des adhésifs, tandis qu'une humidité trop faible (< 40 %) entraîne un retrait, des fissures et une perte d'adhésif).

- Le feu, le vol ou le vandalisme entraînent des dommages matériels, mais aussi une perte de contexte en raison d'interventions ou de modernisations réalisées sans l'expertise nécessaire.

Entretien

L'entretien préventif reste le meilleur moyen de maintenir un parquet en bon état. L'inspection régulière des dommages mécaniques, des déplacements ou déformations du sol, des taches d'humidité, des traces d'insectes, de l'usure des revêtements de protection et de l'accumulation de saletés est la mesure de base. L'usure et les dommages peuvent également être limités en installant des tapis aux endroits stratégiques (tapis d'entrée et de protection, des sous-couches flottantes, éviter les tapis étanches à la vapeur, les tapis qui se décolorent ou les tapis collés) et des tapis surdimensionnés par temps humide ou neigeux. Des pantoufles ou des surchaussures peuvent être nécessaires dans les zones sensibles, mais il est également recommandé d'étendre les itinéraires de marche dans les zones très fréquentées. Tous les meubles peuvent être équipés de feutre, les objets lourds peuvent être placés sur des panneaux de répartition en contreplaqué. Dans tous les cas, on applique la règle "ne jamais glisser, mais toujours soulever". Lorsque vous travaillez, couvrez les sols (panneaux souples, bâche, plaques et rubans de masquage) et placez les échelles sur des tapis.

Éviter la contamination

Évitez l'exposition prolongée aux métaux et à l'humidité. Les liquides renversés doivent être enlevés immédiatement. De nombreux bâtiments anciens sont aujourd'hui des lieux d'événements, avec tous les risques que cela comporte. Essayez au moins de les minimiser. Prévenir la pénétration de l'humidité par un entretien adéquat, y compris l'inspection périodique des évacuations de pluie, des canalisations et de la ventilation structurelle. Veillez à ce que les sols puissent respirer partout, ne scellez pas le dessous et évitez les couches imperméables à la vapeur sur ou sous le sol. Il est nécessaire de surveiller la température et l'humidité relative. Le chauffage à régulation hygrométrique est considéré comme idéal pour éviter les fluctuations importantes de température. Ne procéder à des interventions structurelles sur un plancher en bois qu'une fois que le climat ambiant s'est stabilisé. Éviter le chauffage par le sol et la lumière directe du soleil (film UV, stores, pas de lumière directe du soleil). Intégrer l'inspection et la lutte (précoce) contre les insectes et les champignons (cycle de contrôle régulier). Il est également important de mesurer régulièrement l'intensité de la lumière et des UV. Appliquer des filtres et déployer des rideaux/fermetures.

Plan de nettoyage

- Nettoyez toujours à sec à l'aide d'un aspirateur (brosse douce) et d'un balai à main. Nettoyez ensuite avec une serpillière sèche en microfibre ou en coton. Pour les parquets fragiles, la poussière incrustée peut être enlevée à l'aide d'une petite brosse.

- Le nettoyage humide ne peut être effectué qu'exceptionnellement, du moins si la couche protectrice est intacte. Il s'effectue avec une serpillière en microfibres, de l'eau tiède et un détergent neutre. N'utilisez pas de savons pour sols à base d'huile de lin, car ils provoquent des traces, un jaunissement et un collage.

- Traitez les taches localement : commencez toujours par faire un essai à l'abri des regards ; n'utilisez pas de laine d'acier ni d'agents agressifs, enlevez la cire de bougie à l'aide d'une spatule en plastique/bois ou d'un bouchon de liège, traitez les taches de caoutchouc à l'aide d'un solvant adéquat.

- Ne jamais poncer toute la surface : surtout pour les bois historiques car cela enlève irrémédiablement beaucoup de matière et révèle les trous d'insectes.

La cire ne peut être utilisée que sur des sols déjà cirés et après avis d'un expert

Proper maken kan na stofzuigen met een droge microvezeldweil of katoen

Ruim vloeistoffen meteen op

Couches de surface

Pour obtenir une meilleure protection, il est parfois recommandé de cirer le sol. Cette opération ne doit être effectuée que sur des sols déjà cirés et après avis d'un expert. Il est alors souhaitable d'utiliser de la cire d'abeille avec de la carnauba. On peut éventuellement appliquer une cire antidérapante (paraffine/carnauba), en fonction du climat. N'appliquez pas une nouvelle couche trop souvent (au maximum une fois par an, sauf localement). Il est plus important de lustrer que d'ajouter du produit. L'huile de lin n'est pas recommandée, sauf si cela respecte l'historique du sol. L'huile de lin peut jaunir, se tacher ou moisir. Les polymères modernes sont totalement déconseillés. Les vernis commerciaux, les laques et les revêtements brillants sont rarement appropriés ; ils provoquent une usure inégale, un jaunissement et sont pratiquement irréversibles.

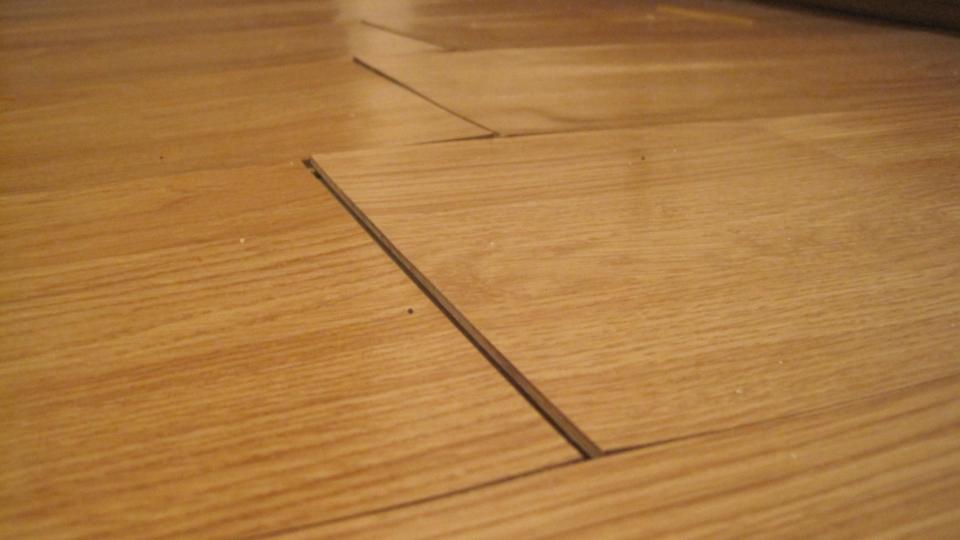

Réparation, démontage et conservation

Le démontage d'un sol ancien ne doit être effectué que par un spécialiste. Il connaît les risques d'endommagement et les joints présents. Les planches doivent toujours être stockées à plat dans des conditions climatiques adéquates. Ne jamais rien fixer temporairement avec des produits d'étanchéité, des silicones, des rubans ou des mastics. Marquez et numérotez les fragments. Pour la (re)pose à grande échelle, il est préférable de visser plutôt que de clouer, afin de pouvoir retirer les planches ultérieurement sans les endommager. Les fissures et les crevasses font partie intégrante des vieux sols ; ce n'est que lorsqu'elles dépassent 7 mm que vous pouvez utiliser des lattes ou éventuellement de la pâte à bois.

Conclusion

La préservation des sols en bois dans un contexte patrimonial nécessite une compréhension des matériaux, le respect de la patine et de l'histoire et la consultation de conservateurs spécialisés pour la conservation, la restauration et l'inspection (périodique). Toute intervention doit être réversible ou minimale et adaptée à la biographie et à l'importance historico-culturelle du sol.

- Suite à l'énorme succès de la collection Master Oak, Unilin Panels ajoute 12 nouveaux décors impressionnants, doublant ainsi la gamme…

Connecteurs pour bois de haute qualité pour tous les projets de construction

Vous recherchez les solutions les plus fiables et les plus efficaces pour vos projets de construction en bois ? Ne cherchez pas plus loin !…Woema: "Le BIM est essentiel à la réussite des projets en préfabriqué"

Woema est repartie du gala de la Gouden Baksteen (Brique d'Or) avec le prix de l'entreprise digitale de l'année. L'entreprise affirme qu…Avantages et inconvénients des plans de travail en composite de quartz

Les plans de travail en composite de quartz, également appelés comptoirs de cuisine en quartz ou plans de travail en composite, sont…

Lisez gratuitement la dernière édition en ligne

Bureau Salle d'exposition LamettL'horeca Stand d'exposition pour Keukens De AbdijL'éducation Surélévation à l'Athénée de MariakerkeBureau Pharmacie en CLTBureau Aménagement total d'un magasin d'optiqueResidentiel Rénovation d'une maison de maîtreResidentiel Aménagement total d'une habitation privéeBureau Aménagement total du siège d'EuropabankResidentiel Bureau à domicile 2.0Residentiel Cuisine ambiance années '60